आज किसी के माता-पिता की मृत्यु होती है तो तीसरे या चौथे दिन किसी पंडित को बुलाकर ‘गृह-शुद्धि’ के नाम पर कुछ मन्त्रों से हवन कराकर, एक-दो ब्राहमणों को खिलाकर ‘पूजा-पाठ’ से निश्चिन्त हो जाते हैं और तब अपने इष्टमित्रों के लिए शानदार भोज का आयोजन कर ‘श्राद्ध-कर्म’ सम्पन्न कर लेते हैं।

वैदिक श्राद्ध के नाम पर गृहशुद्धि

कार्ड में बड़े-बड़े अक्षरों में छपता है- ‘वैदिक श्राद्ध-कर्म सम्पन्न होगा’।

क्या यहीं वैदिक श्राद्ध कर्म है? क्या हम इतने अनजान हो गये हैं कि ‘गंगाजल’ कहकर चापाकल का ‘पानी’ पी रहे हैं? माता-पिता के प्रति आपकी आस्था नहीं है या पितर की अवधारणा पर आपकी भिन्न मान्यता है या कर्मकाण्ड के प्रति आस्था नहीं है तो ठीक है, आप स्वतंत्र हैं! कुछ मत कीजिए।

सबाल यह है कि उसे वैदिक श्राद्ध कहने की जरूरत क्या है?

आर्य समाज की मान्यता में दाह संस्कार के बाद श्राद्ध होता ही नहीं है। दयानंद की मान्यता है कि दाह-संस्कार से पूर्व चिता पर वैदिक मंत्रों से हवन कीजिए औऱ फिर आग में लाश को जला दीजिए फिर आपको जिन्दगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर्य समाज का सिद्धान्त है कि जीवित अवस्था में ही माता-पिता एवं समाज के विद्वान् व्यक्ति पितर कहलाते हैं, उऩकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना ही श्राद्ध है।

श्राद्ध के पर्याय के रूप में ‘मृत्युभोज’ शब्द का गलत प्रयोग

आज श्राद्ध-कर्म का विरोेध करने के लिए मृत्युभोज शब्द का विरोध किया जाता है। लोगों की आर्थिक स्थिति का उदाहरण देकर मानवीय संवेदना पैदा कर श्राद्धकर्म से विमुख किया जाता है, इसे समाज के लिए हानिकारक कहा जाता है। ठीक है, भोज पर बहुत धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पर, श्राद्ध-कर्म का जब विरोध होने लगता है तो यह भारतीय परम्परा के लिए घातक है। समाज तथा परिवार को तोड़ने में इस विरोध की महती भूमिका रही है।

आर्य समाज की मान्यता में पितर एवं उनके अर्थ में प्रयोग में आने वाले शब्दों के अर्थ है- जीवित विद्वान् व्यक्ति और श्राद्ध का अर्थ है- श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करना।

यानी सनातन परम्परा तथा आर्यसमाज की परम्परा में पिरतर एवं श्राद्ध शब्द का अर्थ ही भिन्न है।

इसी की जाँच-परख यहाँ आगे की रही है-

19वीं शती का धर्म-सुधार आंदोलन

पितर सम्बन्धी अवधारणा को खण्डित करने में 19वीं शती में इसाई मिशनरियों का बहुत बड़ा हाथ रहा। वास्तव में भारतीय सनातन धर्मावलम्बी अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धालु होते थे। उनकी मान्यता थी कि यदि हम कोई गलत काम करेंगे तो सबसे पहले हमारे पूर्वज हमें उसका दण्ड देंगे। भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए दिवंगत पितरों की पूजा हर जातियों में प्रचलित थी। संथाल के आदिवासी भी अपने ‘नायके’ का चिह्न हर पूजा में बनाते थे और उनकी पूजा करते थे।

श्राद्ध, तर्पण, पार्वण, तीर्थश्राद्ध आदि के प्रति समाज के सभी लोगों में मान्यता थी और पूर्वजों की परम्परा के प्रति आस्था रखते थे। भारतीय समाज को तोड़कर उन्हें अपनी परम्परा से विमुख करने के लिए पितर सम्बन्धी अवधारणा को तोड़ना आवश्यक था ताकि उन्हें अंगरेजियत में ढाला जा सके और सामाजिक एकता को खण्डित किया जा सके।

इसके लिए यह आवश्यक था कि पितर एवं उसके अर्थ में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर दिया जाये। फलतः यह अवधारणा विकसित की गयी कि ‘पितर’ शब्द का अर्थ जीवित माता-पिता होता है। उनके जीवित रहते उनकी सेवा करना ही ‘श्राद्ध’ है। श्राद्ध शब्द की इस नयी अवधारणा को वैदिक सिद्ध करने के लिए ‘अग्निष्वात्ताः’ शब्द के अर्थ को बदलने की आवश्यकता हुई।

शब्द के अर्थ में परिवर्तन

येऽअ॑ग्निष्वा॒त्ता येऽअन॑ग्निष्वात्ता॒ मध्ये॑ दि॒वः स्व॒धया॑ मा॒दय॑न्ते। तेभ्यः॑ स्व॒राडसु॑नीतिमे॒तां य॑थाव॒शं त॒न्वं कल्पयाति॥६०॥

यजुर्वेद 19.60

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।

तेभिः स्वराळसुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥१४॥ ऋग्वेदः 10.15. 14

इसी प्रकार अथर्ववेद का मन्त्र है-

ये अग्रिदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्य दिवः स्वधया मादयन्ते। त्वं तान्वेथ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञ स्वधितं जुषन्ताम् ॥३॥

अथर्ववेद, 18.2.3.

अथर्ववेद के इस मन्त्र का अर्थ करते समय तो दयानन्द क्त प्रत्यय का अर्थ भी भूल जाते हैं। वे लिखते हैं-

अर्थः-(ये) (अग्निदग्धाः) अग्निना दह्यमाना इव शोभावन्तः (ये) (अनग्दनिग्धाः) अग्निभिन्नेन सुवर्णरजतादिना दग्धा रूपान्तरमापन्नाः पदार्थाः। धातूनामनेकार्थत्वाद्भस्मीकरणमर्थोत्राविवक्षितः किन्तु रूपान्तरापत्तिरुपमानेन प्रत्येतव्या। अन्यथाअनग्निना कस्यचिद्दाहासम्भवात्।

दग्ध शब्द का अर्थ कोई भी व्यक्ति कह सकता है- जला हुआ। दग्ध में क्त प्रत्यय है तो अर्थ दह्यमाना यह शानच् का अर्थ कैसे होगा? कहते हैं कि यहाँ परिवर्तित रूप वाला अर्थ है। क्योंकि अग्नि से भिन्न वस्तुओं से जलाना सम्भव नहीं है। यहाँ तो अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध पितर हैं। जिनका अग्निसंस्कार हुआ हो वे अग्निदग्ध हुए तथा जिनका अग्निसंस्कार न हो सका हो जैसे – जल में डूबने से मृत्यु हुई हो और लाश न मिले तो उनके लिए क्या कहा जायेगा? वे तो अग्नि में नहीं जलाये जा सके हैं लेकिन वे भी तो पितर हैं।

इन तीनों मन्त्रों को एक साथ पढ़कर देखें तो स्पष्ट है कि अग्निष्वात्ताः और अग्निदग्धाः दोनों पर्याय शब्द हैं, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग वैदिक मन्त्र में ही किया गया है। ये दोनों शब्द पितर के लिए प्रयुक्त हैं। अग्निदग्ध शब्द का तो बिव्कुल स्पष्ट अर्थ है- अग्नि के द्वारा जलाया गया अर्थात् जिनका अग्नि संस्कार हुआ है, वे पितर हैं। अब हम यहाँ विचार करेंगे कि अग्निष्वात्ताः शब्द का अर्थ कैसे दयानन्द ने मनमाने ढंग से कर अर्थ का अनर्थ किया है।

ऋग्वेद के उपर्युक्त मन्त्र का अर्थ करते हुए वे

वेद के शब्दों का मनमाने अर्थ करने में आर्य समाज के संस्थापक दयानंद को महारत हासिल थी, जिसे मैकाले की पद्धति से संस्कृत पढ़नेवाले समझ नहीं सके और उनके किये अर्थ को ही ब्रह्मवाक्य मानने लगे।

दयानन्द ने जीवित विद्वान् व्यक्तियों को पितर मान लिया। वे ‘ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका’ में ‘पितृयज्ञविषयप्रकरण’ में इसे स्पष्ट करते हैं।

“अग्निष्वात्त” शब्द ‘पितर’ के अर्थ में प्रयुक्त है। वाचस्पत्यम् शब्दकोषकार तथा दयानन्द ने इसे ‘सु’ एवं ‘आ’ उपसर्गपूर्वक ‘दा’ धातु से माना। ‘आ’ उपसर्गपूर्वक ‘दा’ धातु से क्त प्रत्यय लगाकर ‘आत्त’ शब्द बना तथा उसमें फिर ‘सु’ उपसर्ग लगाकर ‘स्वात्त’ तथा वैदिक प्रयोग में ‘ष्वात्त’ शब्द बना दिया। इसका अर्थ दयानंद ने लिखा कि अग्नि का आधान जिन्होंने किया हो, अर्थात् जीवित विद्वान् व्यक्ति। शब्दकल्पद्रुमकार ने ‘सु’ उपसर्गपूर्वक ‘अद्’ धातु से माना। दोनों ने ‘ष्वात्त’ पद में ‘सु’ उपसर्ग मान लिया है।

अब हम ऋग्वेद के 10म मण्डल के 15वें सूक्त के 11वें मन्त्र में अग्निष्वात्ताः शब्द का प्रयोग देखें-

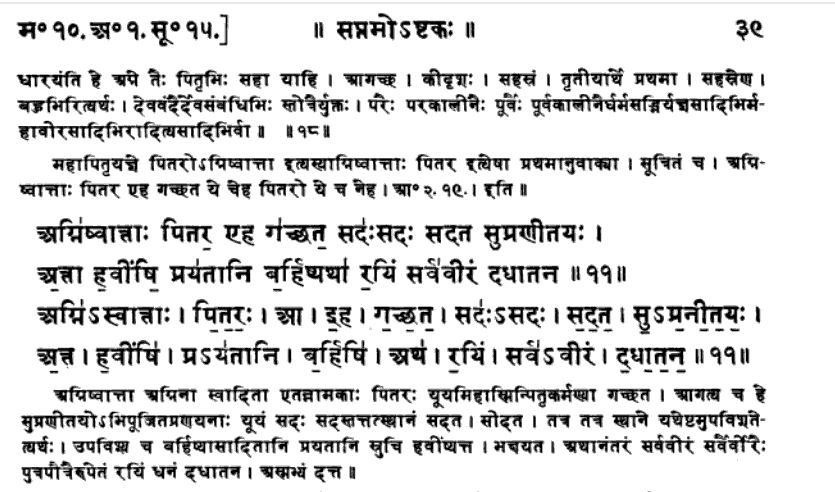

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः।

अत्ता हवींषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रयिं सर्ववीरं दधातन॥११॥

इसका पदपाठ हमलोग देखें-

‘अग्निष्वात्त’ शब्द के प्रयोग में संहिता-पाठ तथा पद-पाठ देखते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ ‘सु’ उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पदपाठ में उसे अलग कर लिखा जाता है। लेकिन ‘अग्निष्वाताः’ में ‘ष्वात्ता’ एक साथ लिखा गया है, अतः यहाँ ‘सु’ उपसर्ग नहीं है।यदि यहाँ सु उपसर्ग रहता तो पद पाठ में लिखा जाता- सुऽआत्ताः

अब प्रश्न उठता है कि दयानंद आदि ने ‘सु’ उपसर्ग क्यों माना? उत्तर स्पष्ट है कि उन्हें वेद के मूल अर्थ को बदलकर पितर का अर्थ बदलना था।

इस प्रकार, ये दो दोनों व्युत्पत्तियाँ जिनमें ‘सु’ उपसर्ग माना गया है, भ्रमित हैं, वेद-विरुद्ध हैं।

“अग्निष्वात्ताः’ का पदपाठ शतपथ ब्राह्मण में है- “अग्निष्वात्ताइत्यग्निऽस्वात्ताः।” इसी का अनुसरण करते हुए सायणाचार्य ने अपने वेदभाष्य में “यानग्निरेव दहन्त्स्वदयन्ति ते पितरोऽग्निष्वात्ताः।। यानि जिनके शरीर को जलाते हुए आस्वादन अग्नि करते हैं, यानी जिनका दाहसंस्कार अग्नि से होता है वे ‘अग्निष्वात्त’ पितर कहलाते हैं।

यदि वेद में सु उपसर्ग अभीष्ट होता तो इसका पदपाठ इस प्रकार होता- अग्निष्वात्ताइत्यग्निऽसुऽआत्ताः। लेकिन ऐसा नहीं है।

ध्यातव्य है कि वेद में एक एक अक्षर, एक एक चिह्न संरक्षित हैं।

इस प्रकार सायण ने ‘शतपथ ब्राह्मण’ के पदपाठ के आधार पर ‘स्वद्’ धातु से ‘ष्वात्त’ बनाया है, लेकिन दयानंद ने इसे बदलकर ‘सु+दा’ धातु से लिख दिया। फलतः उन्होंने ‘ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका’ में लिख दिया “अग्निः परमेश्वरो भौतिको वा सुष्ठुतया आत्तो गृहीतो यैस्ते अग्निष्वात्ताः।” अर्थात् अग्नि नामक परमेश्वर को वा भौतिक अग्नि को सुष्टु प्रकार से जिनने स्वीकार किया वे जीवित मनुष्य ‘अग्निष्वात्त’ कहलाये।

अब इसी आधार पर ईसाइयों और आर्य समाजियों की फौज खड़ी हो गयी और प्रचार में लग गयी कि जीवित माता-पिता ही पितर हैं। अतः उनके जीवित रहते ही जो करना है, सो कर लें मरने के बाद कुछ न करें।

अब पाठक देखें कि कैसी चालाकी से दयानंद ने लोगों को बरगलाया और आर्य समाज की मान्यताओं को वैदिक मान्यता के नाम पर लोगों श्राद्ध आदि से विमुख किया।

वैदिक मान्यता है कि जिनका दाह-संस्कार सम्पन्न हो चुका है, यानी मृत व्यक्ति, वे हमारे पितर हैं। उनके निमित्त श्रद्धापूर्वक जल, तिल, पिण्ड, भोजन आदि अर्पित करना श्राद्ध है।

आज भी लोग मृत्युभोज कहकर लोगों की भावनाओं का दोहन कर पितृकर्म से विमुख करने में लगे हुए हैं।

इन सबकी जड़ ही जब अशुद्ध है तो फिर आगे क्या कहना!!! ऐसे उदाहरण हम देखेंगे तो अने